Deux ans après sa création, l’Alliance des États du Sahel poursuit sa construction institutionnelle, mais reste confrontée à de lourdes contraintes sécuritaires, économiques et politiques.

L’Alliance des États du Sahel (AES) souffle sa deuxième bougie ce lundi, marquant deux années d’un parcours institutionnel ambitieux mais semé d’embûches sécuritaires, économiques et politiques. Créée le 16 septembre 2023 par le Mali, le Niger et le Burkina Faso avec la charte du Liptako-Gourma, l’AES est née dans un contexte de crise diplomatique après le coup d’État du général Abdourahamane Tiani au Niger et les menaces d’intervention de la Cédéao. La rupture officielle avec l’organisation régionale a été actée le 29 janvier 2025, seize mois après l’annonce du retrait. Malgré cette séparation, la libre circulation des personnes et des biens demeure pour l’instant effective, tandis que des négociations visent à définir un cadre de coopération post-séparation.

En juillet 2024, l’alliance défensive a pris la forme d’une Confédération des États du Sahel, ouvrant la voie à une intégration politique, économique et culturelle. Le général Assimi Goïta, chef de l’État malien, en assure la présidence tournante. Le deuxième sommet des chefs d’État se tiendra en décembre 2025. Entre-temps, plusieurs instruments institutionnels ont vu le jour : une radio confédérale installée à Ouagadougou, l’adoption en mai 2025 d’un hymne officiel, l’annonce de la création de la Banque confédérale pour l’investissement et le développement (BCID-AES), l’institution d’une Cour pénale et des droits de l’homme dotée d’une prison régionale, ainsi que la mise en place prochaine d’un Parlement confédéral. »

Des avancées institutionnelles freinées par le manque de moyens

La Confédération entend également rationaliser ses organes, avec la transformation de l’Autorité de Développement Intégré du Liptako-Gourma en agence d’exécution avant le 31 décembre 2025. Mais ces ambitions se heurtent à de fortes contraintes budgétaires, les financements reposant presque exclusivement sur les ressources nationales. Le retrait des trois pays a par ailleurs entraîné une réorganisation de la Cédéao, qui a transféré certaines de ses institutions vers le Libéria, la Guinée et la Guinée-Bissau.

Sur le plan politique, les régimes militaires de Bamako, Ouagadougou et Niamey ont prolongé leur mandat pour cinq ans renouvelables, éloignant la perspective d’un retour rapide à un pouvoir civil.

Succès sécuritaires et menaces persistantes

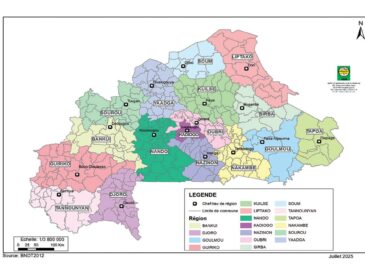

Sur le front militaire, les autorités burkinabè revendiquent en juin 2025 une reconquête de 72,70 % du territoire, contre 70,89 % six mois plus tôt, notamment dans la vallée du Sourou, à Diapaga et à Djibo. Au Mali, l’armée a annoncé en juillet avoir repoussé des attaques jihadistes coordonnées contre sept localités stratégiques, neutralisant plus de 80 combattants du JNIM et capturant Abraham Boubacar, alias « Oubel », un chef de l’État islamique au Sahel. Toutefois, l’ouest du pays reste sous forte pression, avec un blocus imposé par le JNIM qui perturbe les échanges avec le Sénégal.

Au Niger, la situation demeure préoccupante : l’Indice global du terrorisme de mars 2025 a enregistré une hausse de 94 % des décès liés aux violences jihadistes en 2024, soit 930 victimes. Le Sahel concentre désormais 51 % des décès liés au terrorisme dans le monde, et le Burkina Faso reste, pour la deuxième année consécutive, le pays le plus touché.

Une diplomatie redessinée

Sur le plan international, la rupture avec la France s’est accentuée, au profit d’un rapprochement avec la Russie. Les États-Unis tentent de maintenir leur influence, tandis que de nouveaux acteurs africains, comme l’Égypte et surtout le Maroc, s’imposent. Rabat joue un rôle croissant à travers son « Initiative Atlantique » pour désenclaver le Sahel, ses médiations diplomatiques, ainsi que sa coopération sécuritaire, illustrée par la libération de chauffeurs marocains au Burkina Faso.

The post AES : deux ans d’existence entre avancées institutionnelles et défis sécuritaires persistants appeared first on Journal du Faso.